チームでサービスと向き合う

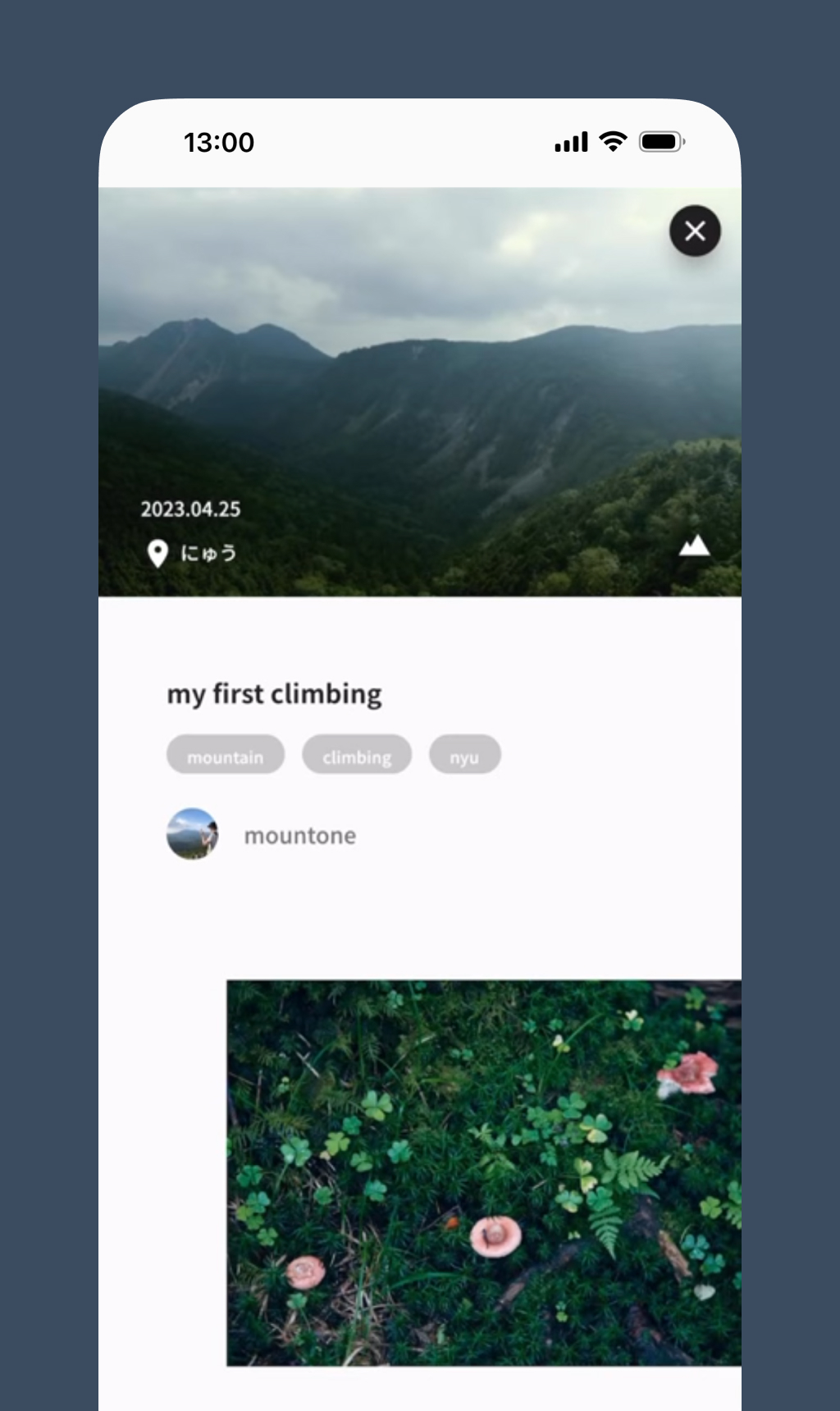

MOUNTONE

Overview

日本デザインセンターとの

並走プロジェクト

ハイジ・インターフェイスでは、リリースまでを担当する受託制作にとどまらず、クライアントと並走してプロジェクトを成長させていく案件にも取り組んでいます。

2023年にリリースされたアウトドア体験の記録アプリ「MOUNTONE(マウントーン)」もその一つです。今回は「MOUNTONE」プロジェクト主体の株式会社日本デザインセンター(以下、NDC)のみなさまをゲストに迎え、ハイジにおける「並走するプロジェクト」の取り組み方についてご紹介します。

Feature

自然を旅するログアプリ

「MOUNTONE」は利用者が歩いた道のりを美しいアートワークへ変えていくログ作成アプリです。ユーザーの操作は写真や動画を選ぶだけ。自動で時系列順に並び替えて、綺麗なログ画面を生成します。

Story 1

プロジェクトの始まり

「MOUNTONE」はNDCの創業60周年企画「VISUALIZE60」から生まれました。

これは、長年受託案件を中心としてものづくりに取り組んできたNDCから新たな価値を生み出すことを目的とした研究開発の取り組みで、「デザインの未来を考えて事業構想をする」というテーマで全社員に課題が出されたそうです。

選考にあたっては「世の中の状況に対してNDCがどのように価値を発揮できるのか」ということが論点の一つとされ、その中で最終的に「MOUNTONE」も選ばれました。

Voice(鍋田)

最初は、昨今インバウンドの観光客が増えている状況に対して、NDCとして何か取り組みができないかと考えたのが始まりでした。日本には様々な観光資源がありますが、なかでも山は、その多くが空港や都市圏など人の集まる場所からアクセスの良いところにあるんですね。そこで、日本の山を世界の人に知ってもらうようなサービスができると良いのではないかと考えました。

元々は「百名山紹介アプリ」を構想していたのですが、NDCの強みを活かしたサービスとして多くの人に使ってもらうならば、「そこに行ったら良い写真がたくさん集まっている」というものにできたら良いのではないかという話になり、今の形になっていきました。

Voice(嶋口)

私は元々山登りが趣味で、実はこのサービスは6年前くらいに着想していたんです。当時、登山ブログのようなものは色々とあるものの、写真が綺麗に見られるものはあまりないなと感じていて。それをもう少し美しくできないかなと考えていたのが、いま、現実になってきていると感じます。私自身、このアプリができてから、より良いログを作りたくて一度登った山にも何回も登ろうと思うようになりました。

Voice(長瀬)

山という切り口でも色々な軸があって、旅の前や途中で使うアプリとか、山の天気は変わりやすいので、天気の情報が受け取れるアプリなども検討しました。その中で一番起点になったのは、元々趣味で山登りをしていたメンバーたちから出てきた「山に行くと写真をたくさん撮るが、それがスマホの中に眠ってしまっている」という課題でした。それらの写真をいかに引き出すかということと、引き出された写真によってどのように多くの人に山を好きになってもらうか、というのが課題として上がった時に、話が動き出しましたね。

Story 2

一つのチームとしてプロジェクトを進行

ハイジとNDCの出会いは、2020年。ハイジのコーポレートサイトのリニューアルをNDCに手掛けていただいたことがきっかけでした。制作を通じて会社に興味を持っていただいたことから、今回のプロジェクトに繋がりました。

プロジェクトは、週1回の定例を通して両社で連携をとりながら進行しています。

制作にあたっては、NDCが作成した草案をもとに、ハイジが開発やUXの観点から情報を整理し、両社で話し合いを繰り返しながら仕様を固め、NDCでデザイン、ハイジで開発を進めていきました。また、リリース後も継続して定例を実施し、サービスのアップデートやSNS運用についての取り組みを続けています。

「クライアントと開発会社」という関係を超え、1つの「MOUNTONEチーム」として並走して取り組むことができているのは、このプロジェクトの大きなの強みであり特徴です。

Voice(鐘)

NDCで作ったデザインをどうしたら再現できるのかを考えていただいて、プロの知識を感じました。ハイジさんはデザインの重要性も理解してくれているので「時間がかかってもちゃんとこのデザインを実現しよう」という我々と同じゴールに一緒に向かってくれて、コーディングの事情やスケジュールを優先するタイプではないところに、他社との差を感じましたね。

こちらが考えたざっくりとした構想に対して、開発的な観点から「何が重要なのか」「何が必要なのか」というアドバイスをもらって、また構想を考えて…という繰り返しで、やりたいことと開発的な課題とのバランスをとりながら一緒に作っていくことができました。

Voice(嶋口)

こちらが提示したデザインに対して「はいできました!」とそのまま作って持ってくるのではなく、作る過程で何回も「こうしたらいいんじゃないか」など意見をくれて、そうやって親身にアプリ開発に取り組んでくださったことは、個人的には驚きがありました。「身内なのかな?」と思うほどの勢いで取り組んでくれているなと感じました。

Voice(美馬)

チームとして作れたらいいなという思いが自分の中にあって、そうなるように働きかけた部分もあるのですが、NDCさんもそれにきちんと応えてくださったから叶えられているのだと思います。

ユーザーからすると作っている側の会社が分かれていることって関係がないですよね。「一丸となっていて欲しい」というのがユーザーの期待値だと思うので、そこをきちんとやっていくことは結果、ユーザーが増えていくことにも繋がっていくのではないかと思っています。

Story 3

ユーザーとして「MOUNTONE」と、

そして山登りと向き合う

アプリの制作・運営にあたって、プロジェクトメンバーたちは実際に何度も山登りをしています。決まっていくのは撮影のための年4回。そのほかにもメンバーそれぞれが趣味でアウトドアを楽しみ、いちユーザーとしてアプリを使い、そこでの体験をまたアプリのアップデートへと還元します。

プロジェクトの制作チームとして、そしてユーザーとしてアプリや山登りと向き合うことで、より良いユーザビリティの設計へと繋がっていきます。

Voice(伊藤)

私も元々登山が趣味で、このプロジェクトが始まってからは皆さんを色々な山へお誘いしています。自分たちのなかにサービスのペルソナがいるおかげでユーザーの姿をイメージしやすいですし、自分自身もこういうアプリがあったらいいなと思いながら作ることができたので、すごく「作ってる感」みたいなものがありました。

NDCさんとの「チーム感」というのは感じていましたが、もっというと「MOUNTONE」を使っているユーザーたちも自分たちのチームという感覚がありますね。

Voice(長瀬)

「MOUNTONE」のウェブサイトに載せる動画の撮影で、弊社の鍋田(※鍋田さんはもともと山登りが趣味)に教えてもらって白駒池の「にゅう」に初めて行ったのですが、それがとても良い体験で。山に詳しい人に教えてもらったからこそ出会えた場所だったのが、まさに「MOUNTONE」を通じても同じ体験ができるなと思っています。特に写真が上手な人は良い景色の場所も知っているので、その人が教えてくれる場所は間違いがないですよね。そういった体験ができるのはとても楽しくて、プロジェクトメンバーたちとの山登りも、いつも楽しみにしています。

Story 4

サービスを育て、継続していくために

サービスとしてまだまだ走り始めたばかりの「MOUNTONE」。これからもサービスを継続していくためには、ファンを作ること、採算をとること、そのために社会におけるこのサービスの存在意義を考えることなど、さまざまな向き合うべき課題があります。

Voice(鍋田)

継続していくためにはどこかのタイミングでマネタイズも考えないといけないのですが、そのためにはやはり周囲から存在価値が認められている必要があると思っています。そこは、一つの価値にこだわらずに色々なことを提供できたらいいなと思いますね。例えば、このプロジェクトのメンバーたちがそうだったように、「MOUNTONE」を通じて山登りを好きになってもらうこと。また、いまスピード感のあるSNSが台頭している中で、それらとは質の異なるいわゆる「スローSNS」のようなものを提供する、ということも価値としてあると思います。

ここまで制作・運営をしている中で「なんとなく良い方向にいきそうな気がする」という感覚を抱かせるポテンシャルがあるサービスだなと感じているので、それを途絶えないように継続させていきたいですね。

Voice(美馬)

やはり一番強い思いは「続けていきたい」ということです。そして、続けていくためにはアプリ自体の機能のアップデートはもちろんのこと、自分たちの意識や体制などを含めてアップデートを続けていくことが大切だと考えています。

サービスというのは生き物なので成長させていくには時間がかかるだろうと思うのですが、それにまつわる様々な課題と向き合いながら、できるだけ永くこのサービスに関わって行けたらいいなと思います。